Evolution

de la flotte de guerre française (1669-1772)

A

partir des données extraites des états abrégés,

il y aurait matière à faire quantité de

statistiques dimensionnelles, géographique ou économiques.

Nous nous contenterons d'étudier l'évolution du

nombre des bâtiments, canons et tonnage global de la flotte,

ainsi que la répartition par ports.

Bâtiments,

canons et tonnage global

|

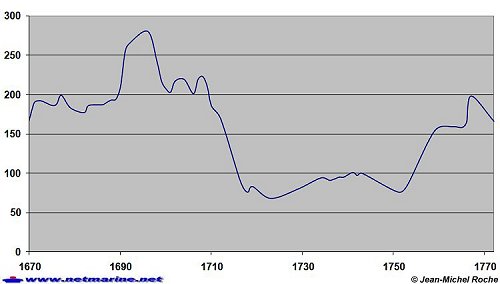

| Nombre

de bâtiments de la flotte française. |

S'il

était encore nécessaire pour s'en persuader, les

trois courbes présentées démontrent que les

années du règne de Louis XIV (1661-1715), et particulièrement

celles du ministère de Colbert

(1669-1683), marquent l'apparition pour l'Etat français

d'une flotte de guerre sans précédent dans

l'histoire.

Colbert,

qui crée les arsenaux de Brest, Toulon et Rochefort,

passe commande de plusieurs centaines de bâtiments. Son

oeuvre sera poursuivie par son fils le marquis de Seignelay

de 1683 à 1690, puis Louis Phélypeaux comte de Maurepas

jusqu'en 1699. En 1696, la marine française compte 280

bâtiments de guerre.

La

paix de Ryswick (1698) vient ralentir considérablement

cet effort. Dès le début du XVIIIe siècle,

alors que les finances du royaume sont au plus bas, les vaisseaux

pourrissent à quai et le rythme des constructions

navales s'effondre.

Une

marine de guerre se construit dans la durée

La

Régence (1715-1723), liée à

une crise des finances publiques et l'instabilité en

politique intérieure, marqua un désintérêt

à peu près complet pour la marine de guerre. Le

point bas est atteint en 1723 avec 68 bâtiments.

La

France n'est plus maîtresse de ses routes commerciales

sur mer. Les

compétences en matière de construction navale

se font rares, ce qui explique en partie la lenteur du redémarrage

que l'on constate à partir de 1750.

Sous

l'impulsion, non pas - comme il est souvent à tort affirmé

- de Jean Frédéric Phélypeaux de Maurepas

(secrétaire d'Etat à la marine de 1718 à

1749), mais de ses successeurs, en particulier Étienne-François

duc de Choiseul, on assiste à une renaissance

de la flotte à partir de 1750. Mais une

marine de guerre se construit dans la durée,

et il faudra 20 ans, pour qu'un résultat

tangible apparaisse : ce fut notamment les

batailles victorieuses de la guerre d'Amérique, en soutien

aux insurgés américains.

|

|

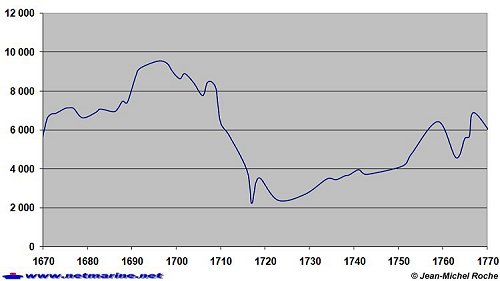

| Nombre

de canons |

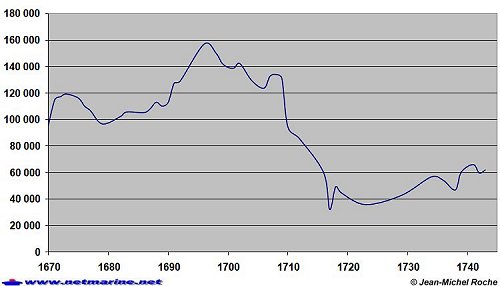

Tonnage

global |

Répartition

par ports

|

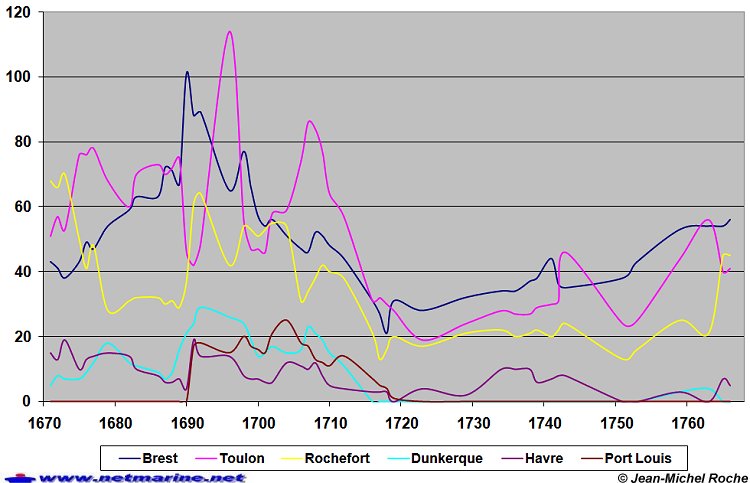

| Répartition

des bâtiments par ports bases |

Les

ports de Toulon et Brest sont

sans conteste, pendant cette période, les plus importantes

places fortes maritimes du royaume. Leur suprématie se

confirmera au fil du temps.

Dès

1666, Toulon est désigné pour

devenir le grand port de guerre du Levant. L'impulsion donnée

par Colbert,

se voit dans le nombre de bâtiments affectés, et

qui culmine par 114 bâtiments en 1696,

un pic consécutif au « grand armement de Toulon »

en 1693.

Au

Ponant, le développement de la ville de Brest,

dont la population passe de 2 000 habitants en 1661 à

9 000 en 1690, est le reflet de l'essor de l'arsenal qui

voit stationner jusqu'à 101 bâtiments de guerre

en 1690.

Il

ne faut cependant pas négliger Rochefort,

dont l'arsenal, créé en 1666, se développe

rapidement, puis souffre de la concurrence de Brest dont l'essor

(1670-90) marque une période de relatif déclin

pour Rochefort (moyenne de 30 bâtiments stationnaires).

Mais c'est surtout la situation géographique de Rochefort

qui lui sera préjudiciable. Sur la Charente à

20 kilomètres de la mer, cette position qui garantit

une protection contre les attaques anglaises, va se révèler

un lourd handicap pour la navigation, de part la faible profondeur

du fleuve.

Les

ports de Dunkerque, Le Havre

et Port Louis resteront, tout au long de cette

période, des places d'importance secondaire.

En effet, pour la façade Manche et mer du Nord, la menace

anglaise étant jugulée plus par l'action des corsaires

de Saint Malo et Dunkerque que par la mise en place de bâtiments

d'Etat stationnaires. Quand à Port Louis

(Lorient), s'il est un port de construction important, son arsenal

restera trop fortement concurrencé par Brest et Rochefort

pour en faire un port militaire majeur.

Net-Marine © 2011. Copie et usage : cf. droits

d'utilisation. Pour

en savoir plus : Dictionnaire

des bâtiments de la flotte de guerre

de Colbert à nos jours.