Le canon

de 100mm

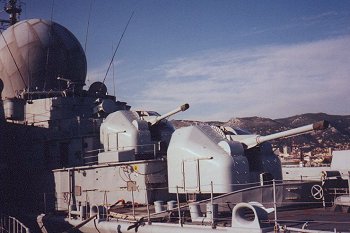

Tourelles de 100mm modèle 1964 (frégate

Suffren) |

Au sortir du

second conflit mondial, la marine française est équipée d'un ensemble disparate

de pièces d'artillerie de moyen et gros calibre arrivant pour la plupart

à obsolescence. En 1953, sous la direction de l'ingénieur de l'artillerie

navale Tonnelé, commence au STCAN Paris l'étude d'un canon polyvalent de

100mm destiné aussi bien à la défense contre avions des bâtiments de surface

qu'au tir contre buts flottants ou contre terre.

La première tourelle, désignée modèle 53, commence ses essais à la mer sur

l'escorteur rapide Le Brestois

en 1958 puis sur l'aviso-escorteur

Victor Schoelcher à partir de 1961. Construit par l'ECAN Ruelle,

le canon de 100mm équipe, ou aura équipé, la plupart des grands bâtiments

de combat français depuis 1960.

Pièce d'artillerie très réussie et régulièrement modernisée, ses qualités

lui valent un certain succès à l'exportation. |

Entièrement

automatique à partir du modèle 68, aujourd'hui le plus répandu, ce canon

est monté dans une tourelle comprenant deux postes de mise en œuvre locale

:

- un servant

assis à gauche du canon et disposant d'un joystick et d'instruments

de visée optique ;

- un surveillant

situé en hauteur dans la nuque de la tourelle.

Les munitions,

stockées dans une soute située à l'aplomb, sont hissées par un barillet-élévateur

regarni régulièrement par deux hommes. Un couloir courbe fixe suivi d'un

couloir courbe mobile permettent le ravitaillement permanent de l'arme quel

que soit l'orientation du canon.

La munition est automatiquement introduite et la douille vide éjectée après

le départ du coup par une trappe d'évacuation située sur le devant de la

tourelle. Le refroidissement, assuré par une circulation d'eau dans les

chemises entourant le tube et par une injection d'air et d'eau entre chaque

coup tiré, permet de réduire considérablement l'usure de l'arme. |

Tourelles 100mm modèle 1953 (Jeanne

d'Arc) |

| Caractéristiques |

| Diamètre

: |

100 mm |

| Calibre :

|

55 |

| Masse : |

22 tonnes |

| Poids de

la munition |

23,6 kg |

| Portée maxi

: |

17000 mètres à élévation de 40° |

| Portée maxi

pratique : |

6000 mètres contre but aérien |

| Portée maxi

pratique : |

12000 mètres contre but surface |

| Vitesse de

pointage latérale |

40° par seconde |

| Vitesse de

pointage verticale |

29° par seconde |

| Vitesse de

l'obus : |

870 m/s |

| Cadence de

tir : |

78 coups/mn |

|

La tourelle

peut-être mise en oeuvre selon trois modes différents :

- télécommandée par la conduite de tir principale supportant essentiellement

un radar d'artillerie dont la console d'exploitation est située au central

opérations ;

- télécommandée par la conduite de tir secondaire constituée d'un poste

optique communément appelé DMA ;

- localement (à l'exception de la version 100 TR) par l'intermédiaire

d'un joystick actionné par le servant assis à la gauche du canon.

Le pointage

de l'arme est assuré par deux moteurs électrique à courant continu, un

pour la circulaire situé du côté droit de la tourelle, et un pour l'élévation

situé du côté gauche. Deux groupes hydrauliques assurent l' approvisionnement

en obus du canon. Pour

des opérations de maintenance, il existe une possibilité de manœuvre du

canon par manivelle.

Implantée principalement plage avant, cette pièce d'artillerie est fortement

soumise aux embruns et paquets de mer. Pour y remédier, la tourelle est

rendue étanche par des joints gonflables à l'air comprimé, l'âme du tube

étant protégée par une tape de bouche en caoutchouc crevable permettant

un tir d'urgence. La coupole en plexiglas utilisée pour la visée en commande

locale est recouverte d'un capot métallique de protection hors période

d'emploi.

|

| Modèles principaux

et évolutions : |

Trois axes principaux

d'évolution sont retenus pour tenir compte des nouvelles menaces :

- modernisation technologique de la tourelle avec augmentation de la cadence

de tir et automatisation accrue ;

- capacité à tirer de nouvelles munitions optimisées notamment pour la lutte

antimissile ;

- Amélioration des conduites de tir dont les modèles les plus récents sont

aptes à traquer les missiles très rapides à vol rasant.

On distingue

quatre modèles principaux de tourelles :

- le modèle 53 nécessitant des opérateurs notamment pour la mise

en place manuelle du premier obus, l'approvisionnement devenant par la

suite automatique. L'existence de deux postes de mise en œuvre locale

répartis de chaque côté du canon impose la présence de deux coupoles en

plexiglas sur la face avant.

- le modèle 64, étroitement dérivé du précédent, dont la cadence

de tir peut être portée à 78 coups par minute dans une version modernisée.

Il peut également être associé à des conduites de tir modernes.

- le modèle 68 devenant entièrement automatique ne nécessite plus

de servant. Le poste de mise en œuvre droit est supprimé entraînant la

disparition de la coupole droite. La cadence de tir originelle de 60 coups

par minute est portée à 78 coups par le biais d'une modernisation. Les

dernières tourelles construites sortent directement des chaînes de production

avec une cadence améliorée.

- le modèle 100 TR (technologie rénovée) est mécaniquement semblable

au précédent. Il se distingue essentiellement par une tourelle construite

en matériaux composites dont les formes furtives réduisent la surface

équivalente radar (SER). Toute possibilité de mise en oeuvre autonome

étant supprimée, la coupole gauche disparait.

Cette version est étroitement liée au programme des frégates type La

Fayette.

|

Tourelle 100mm TR (frégate La

Fayette) |

|

Tourelle 100mm modèle 1968 (frégate La

Motte-Picquet)

|

Subissant

de constantes améliorations, ce canon dans ses versions les plus récentes

peut être utilisé pour :

- lutter contre des cibles aériennes y compris les missiles à vol rasant

;

- lutter contre les cibles de surface et notamment les embarcations rapides

;

- Attaquer des cibles terrestres.

Depuis

quatre générations, on retrouve cette pièce d'artillerie sur tous les

navires de combat français à partir des avisos A69 mais à l'exception

notable du porte-avions Charles

De Gaulle sur lequel une autodéfense à base de missiles a été

installée.

Pour les frégates Forbin

et Chevalier

Paul ainsi que le programme FREMM,

le canon de 76mm Oto-Breda a été sélectionné comme pièce d'artillerie

principale. Cette infidélité au canon de 100mm sera t'elle passagère ou

définitive ?

(Texte

Franck Dubey -  ; Sources : Flottes de combat 2004 - Plaquette de présentation de la

DTCN éditée à occasion de l'exposition navale de 1968 - Encyclopédie des

armes n°123. - photos © Yannik Le Bris, G. Rueda, JM Roche)

; Sources : Flottes de combat 2004 - Plaquette de présentation de la

DTCN éditée à occasion de l'exposition navale de 1968 - Encyclopédie des

armes n°123. - photos © Yannik Le Bris, G. Rueda, JM Roche)

|

|